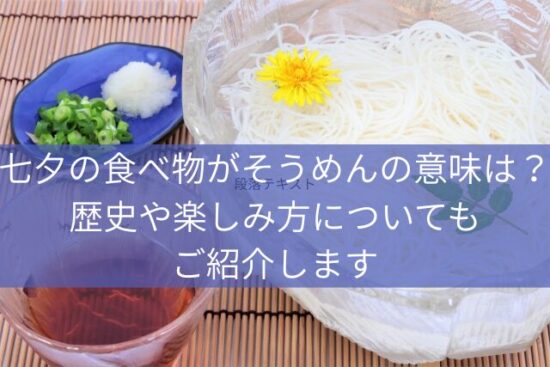

七夕の食べ物が「そうめん」っていうのはどういう意味があるんでしょうか?

それは、素麺には無病息災、芸事・手仕事の上達という願いが込められているんです。

七夕の季節というと暑い夏!その時期の食事は、冷たくてのどごしのいい食べ物が喜ばれます。

でもそのことだけで七夕の行事食がそうめんになったわけではないんですね。

この記事では、七夕の食べ物がそうめんにになった意味と歴史やそうめんの楽しみ方について解説していきます。

・七夕の行事食がそうめんになった歴史

・七夕そうめんの楽しみ方

これらについてさらに詳しく説明していきますね。

七夕の食べ物がそうめんになった意味は?

無病息災

七夕の食べ物がそうめんになったことの意味は、無病息災を願うという意味があります。

そうめんは、奈良時代に中国から伝わった「索餅(さくべい)」という食べ物がルーツなんです。

この事については後で詳しくお伝えしますね。

古代の中国では、7月7日に帝のお子さんが亡くなった後、流行した疫病があったのです。

それを鎮めるため、子どもの好物だった「索餅(さくべい)」をお供えたところ、疫病が治まったという伝説があるんです。

そのことから、索餅を食べるということは「無病息災」を祈るという流れになっていったんです。

織姫にあやかって芸事・手仕事の上達

七夕は、はた織りの名手である織姫にあやかって、裁縫・書道・和歌などの上達を願う行事として広まりました。

織姫が織る糸は「願いをかなえる糸」とも言われていて、そうめんの白く長い麺が糸に似ていることから、願いの象徴として食べられるようになったといわれています。

特に昔は、女の子たちが芸事を習い始める節目として、七夕に「努力が実りますように」と願いを込めてそうめんを食べる風習があったんです。

糸に見立てて「願いが叶う」

そうめんは、その白くて長い麺の姿が「糸」に見えることから、“願いを空に届ける糸”のように見立てられていたんです。

この発想は、織姫が機織りで願いを織り上げる姿や、細く長く伸びる糸が“夢や願いが未来へ続いていく”ことを象徴しているからこそなんですね。

願いが“そうめん”の糸に乗って、天まで届きますように、「こんな夢、叶うといいな」って思いをのせて七夕にそうめんを食べる、そんな前向きでスピリチュアルな意味があるんです。

七夕とそうめんの歴史

七夕とそうめんの歴史は奈良時代に遣唐使が持ち帰った乞巧奠(きこうでん)という行事文化にあります。

この乞巧奠で食べられていたのが小麦粉を使った縄のようにねじった索餅(さくべい)というお菓子、これがそうめんのルーツなんですヨ。

乞巧奠という行事は、始めは宮中に取り入れられた年中行事だったのですが、時代が変わるにつれて、七夕という宮中行事が貴族から庶民へと広がります。

索餅も庶民に伝わっていったのですが、索餅は作るのも面倒だし硬くて食べづらいということで、やわらかく、のどごしが良く、食べやすい形の細く伸ばした小麦麺=そうめんとなっていきました。

索餅から今の素麺へと変わっていった歴史を表にしてみました!

| 奈良時代 | 中国から持ち込まれた索餅がルーツ (もち米の粉をこねて、細くのばして縄のようにねじりあわせたお菓子の一種) |

| 鎌倉時代 | 細く食べやすいように裁断された現代のそうめんの形になりました。 |

| 室町時代 | このころからそうめんは、寺院の間食(点心)として広がりました。 寺院や宮中の宴会などで提供されていて、まだ庶民には気軽に食べれるものではありませんでした。 |

| 江戸時代 | 素麺づくりの新しい技術でそうめん作りが盛んになってきました。 このころからそうめんが庶民の口に入るようになりました。 |

七夕そうめんの楽しみ方

七夕は、そうめんで夏らしい食卓を演出する絶好のチャンスでもあります。

せっかくなら見た目もかわいく、季節感もあって、SNS映えするようにしたいですよね。

ここでは、七夕ソーメンをもっと楽しくするおすすめアイテムをご紹介します!

カラフルそうめん

「カラフルそうめん」は見た目で楽しむことができます!

七夕は星のお祭り。ピンク・緑・黄色などの色付きそうめんや、星形の野菜(オクラ・にんじん)を添えると、見た目が一気に華やかになりますヨ。

硝子素麺セット

夏の食卓を涼しく彩る硝子素麺セット。見た目にも涼やかで、そうめんはもちろん、サラダやデザートにも活躍します。

夏のおもてなしにもおすすめです。

そうめん流し器

おうちでもアウトドアでも楽しめる乾電池式の流しそうめん器。

電動ポンプで水が流れ、スライダー型のコースで本格的なそうめん流しが楽しめます。

パーティーや夏のイベントにも最適!

七夕の食べ物がそうめんの意味 歴史や楽しみ方のまとめ

七夕の食べ物がそうめんとなった意味は、「無病息災」を祈るということにもあります。

古代の中国で7月7日に帝のお子さんが亡くなった後、流行した疫病が子どもの好物だった索餅をお供えたところ、疫病が治まったという伝説からそうなりました。

また、織姫にあやかって芸事・手仕事の上達を願うことや、そうめんを織姫の織る糸に重ねて“願いを空に届ける糸”に見立てて願いが叶いますようにという思いもあります。

七夕のそうめんの楽しみ方は、カラフルな色のそうめんをチョイスしたり、涼しげな硝子の器で食べたり、そうめん流し器でそうめんパーティーをしたりすると盛り上がりますよ!